改革与创新网讯(马振兴 报道)

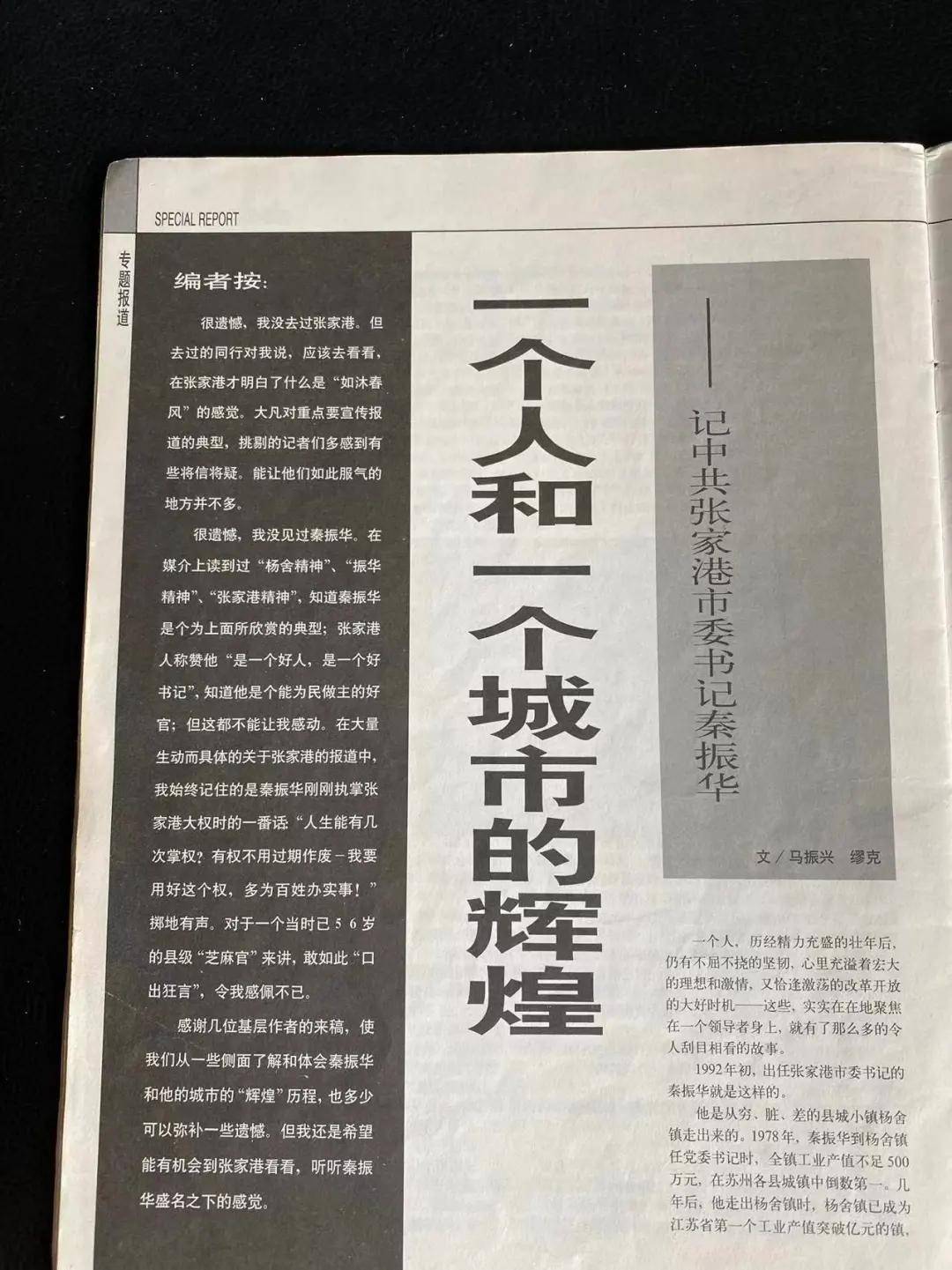

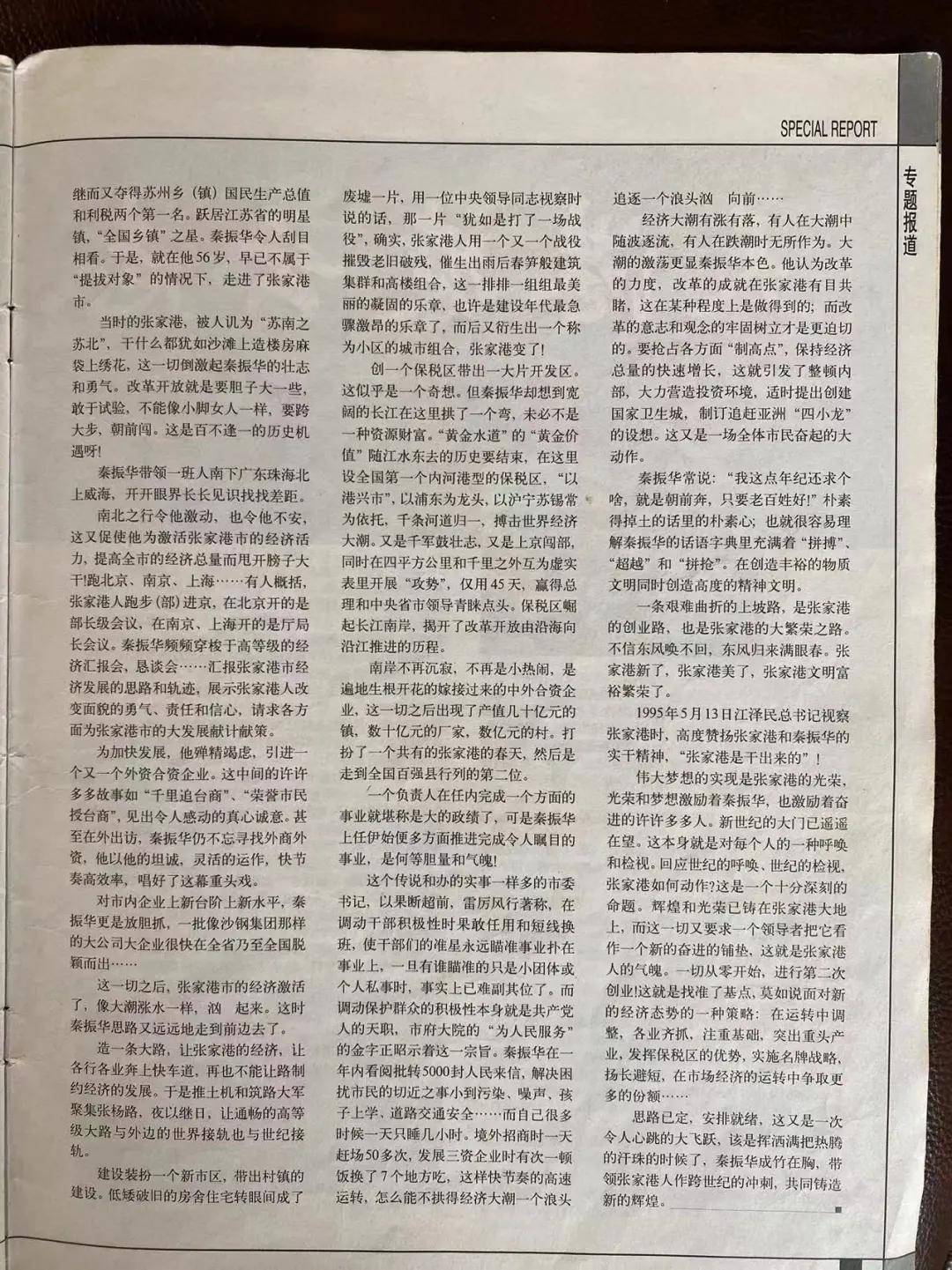

1997年春天的一个晚上,我接到了《经济日报》主编陈道馥的电话,告知我发在她主编的版面上的我的报告文学《一个人和一个城市的辉煌.记张家港市委书记秦振华》被《南方周末》转载了,而且还有多家媒体转载,其它媒体我倒不太关注,但《南方周末》可不能小瞧,能被她转载报告文学作品,那是一个新闻记者的荣耀。

打开报纸,文章刊登在1997.5.30时事纵横报眼位置,紧挨着的是香港特区首任行政长官董建华、新华社香港分社社长周南等出席’97迎回归联谊会的图片新闻。这不禁让我想起了 《春天的故事》。

一九七九年,那是—个春天,有—位老人在中国的南海边画了一个圈。神话般崛起座座城,奇迹般聚起座座金山。一九九二年,又是—个春天,有—位老人在中国的南海边写下了诗篇。天地间荡起滚滚春潮,征途上扬起浩浩风帆。隐约记得,也就是那一年,秦振华率队赴南方考察,这到底是巧合、还是《南方周末》对秦书记的舆论先行,我就不得而知了。

要知道, 《南方周末》曾是中国大陆地区发行量最大的新闻周报,最高发行量达到数百万份,和某些靠行政命令完成征订任务的所谓大报比,《南方周末》才是真正意义上的发行量最大的大报。报纸针对一些重大新闻事件会推出特别报道。主要针对社会热点问题进行评述。报名采用的是手写体,是通过集字的办法,从鲁迅手稿中选出的。报纸的口号是“在这里,读懂中国”。

《南方周末》,作为“报纸改革的试验田”,无论版式,还是内容,《南方周末》都引领过报纸改革的潮流,是先着枝头的春花。《南方周末》“以服务改革、贴近生活、激浊扬清为特点,以正义、爱心、良知为诉求,坚持讲真话,坚持公信力”的办报理念。内容上不遗余力地报道大案要案,并且大多为靠曝猛料取胜的调查性、揭露性报道,如《昆明在呼喊:铲除恶霸》(1998年1月9日)、《张君案检讨:一个极端暴力集团的成长》(2001年4月19日)、《沈阳刘涌案改判调查》(2003年8月28日)等。

除了在大量的案件报道中为受到冤屈的弱者奔走呼号,关于其他社会弱势者的报道也属于《南方周末》在这一时期的“常规题材”,如关于三农问题的报道《农民发誓告倒公安局》(1997年10月24日)及大量关于农村基层民主选举的报道。《南方周末》还是我国最早关注艾滋病问题的媒体之一,早在1996年11月19日就刊登了长篇报道《艾滋病在中国》,以后几乎每年12月1日全国艾滋病日前后,编辑部都会策划相关报道。其他例如为圈地运动中处于弱势地位的拆迁户代言,如《谁夺我祖传石库门》(2002年5月16日);为被拐卖妇女代言《被拐女为什么不回家》(1999年10月15日);为城市农民工代言,《周立太代民工泣血上诉 近百起工伤案陆续开庭》(1999年11月26日)等。

通过这些报道,《南方周末》不但树立起了“新闻界良心”的标杆,迅速提高了公信力,而且由于其在报道中体现出的人道主义精神和建立在理性调查、客观事实基础上的同情弱者的倾向,开始被读者誉为“弱势群体的代言人”。

——孙保罗,以一篇《让混混干部也下岗》,将贵州基层政府机构的臃肿、低能、无为的情况暴露在光天化日之下,被当时的贵州省 委 书 记刘方仁(后因腐败而入狱)列为“不受贵州欢迎”的人。“他们甚至派人沿着我曾经采访的线路,调查我的黑材料,如果有问题就要“办进去”。”

——余刘文,以《昆明在呼喊:铲除恶霸》这一篇调查报道,捅开了昆明司法界的黑幕。

孙小果是昆明黑社会的老大,轮奸案发后被捕,他的父亲在军界位高权重。这样的背景下,如果不是南方周末进行了报道,案子很可能办不下去。所有内幕捅开以后,昆明市检察院一系列负责人锒铛入狱。原来他们帮孙小果修改了年龄,以未成年为由只判了三年,而就在判刑以后,孙依然开着军车和警车到处为非作歹。

在1998年5月南周新闻部内部刊物《马后炮》上,余刘文如此叙述他当时的险象环生:“ 我被告知,孙小果的同伙尚有七八十人漏网,不知所踪。我当夜没法入眠,满脑子是孙小果那帮漏网“兄弟”,他们隐匿何处?也许就在身边。昆明的同学说昆明流传着这样的说法:“白天小平管,夜晚小果管”。就这样到了12点,突然电话铃声大作,简直要命,这个电话接不接?也许对方就在楼下。我最后还是麻着胆子把话筒摘起来,甚至连台词也想好了,只要对方威胁,我就说‘你们这下真正把新闻做大了’,结果电话里传来娇滴滴的一声──‘先生,要不要服务?’”

“令人深思的是,一边是色情业的屡除不尽甚至泛滥,一边却是对一些城市新兴人群精神文化生活的忽视和漠不关心。

在死难的74人中,有20来人是各地的民工。他们走进城里的唯一目的,就是出卖体力,换得报酬。在城市里,他们的生活方式简单到了单调的地步。”

——李玉霄,以一篇《焦作惨剧背后,色情后面的腐败》,不但揭露了灾难背后的腐败关系网,同时将视角投向了那些从来被漠视的底层生活。他在火灾灰烬零落的现场,将烧焦的尸体一具具扒开清点,发现死者中大部分是农民工,随后他的采访从录像厅转移到民工工地,他给一些民工扛行李,到工棚里与他们聊天,了解了民工精神生活极度匮乏的一面。

还有方三文,《谁来保卫可可西里》;杨海鹏,《谁是地下“组织部长”的后台》;伍小峰,《暗访长江抛石护堤一工程》;翟明磊,《千里追踪希望工程假信》;最早关注中国艾滋病问题,《艾滋病在中国》(1996年);为城市农民工代言,《周立太代农民工泣血上书近百起工伤案陆续开庭》……千里辗转的劳顿,潜伏黑暗的惊心,在铁板一块的现实面前寻求突破点的艰难,都是可以通过文字想象得到的。

有人曾写道:“一个典型的《南方周末》人是这样的:出生在农村或者中小城镇,有一个谈不上幸福的童年,曾经做过文学青年,通过个人努力而获得接受好的高等教育的机会。这样的人,有一点骄傲、有一点清高、有一点排斥庸俗、有一点显得有理想的样子;这样的人,有的社会责任,他无法忘记,虽然自己通过高考改变了命运,但是小时候和他一起玩尿泥的小伙伴们现在还在社会的底层挣扎着;这样的人,是新闻人中的儒家——千百年来,儒家的理想就是”为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平“。

——马振兴,以纪实手法描写了一个人和一个市的关系,56岁而任县级市市委书记的秦振华,算是“老干部”了。但老骥伏枥 志在千里,他不做升官发财的梦,想的是如何利用自己手中的权力,为所领导的城市和老百姓做事。正是有他这样眼睛不是向上,而是眼睛向下的“官”,历届接任者都接过了张家港精神这面大旗,才会使“苏南之苏北”的张家港,拥有了今天的辉煌。我想说的是,如果《南方周末》发表的大部分都是揭露现实问题针贬时弊题材的报告文学作品,我的《一个人和一个城市的辉煌.记张家港市市委书记秦振华》是一篇弘扬主旋律很少的报告文学作品之一,在此要感谢江艺平主编。在我的眼里,南周的声誉,只属于1996-2000年江艺平担任主编的这五年。而我的报告文学恰恰就是在她的任期内才得以在南周横空出世。

中国的新闻界从来不缺乏才华横溢的优秀记者,但在一潭死水的管控环境里,新闻理想只是遥远的理想,难以生根发芽。在那个缺乏互联网的岁月,是江艺平掌舵的南周,带给了无数人一点光明的希望与力量。

“让无力者有力,让悲观者前行”

“总有一种力量让你泪流满面”

《南方周末》上的这两句话

打动过多少人的心

没错

她就是最鼎盛时期的《南方周末》主编——江艺平。也是我一生都值得敬佩的女性主编包括陈道馥。

让下面这段话成为我此文的结语吧

——“你见到我们的时候,我们和新闻在纸上;你见不到我们的时候,我们和新闻在路上。

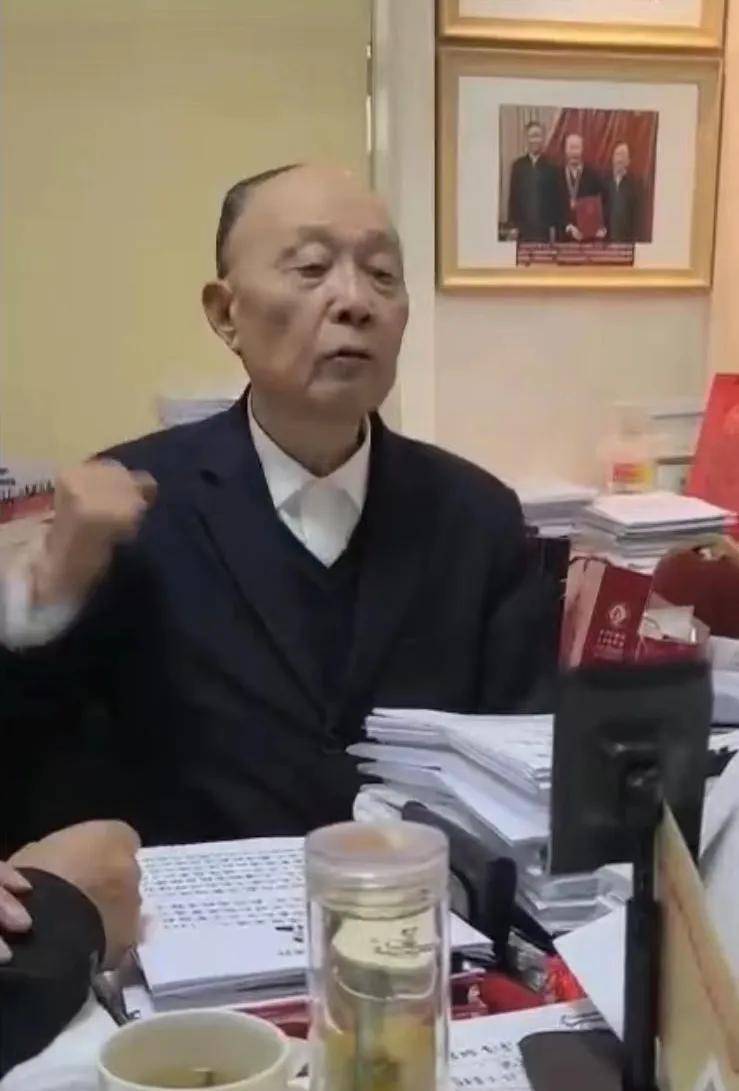

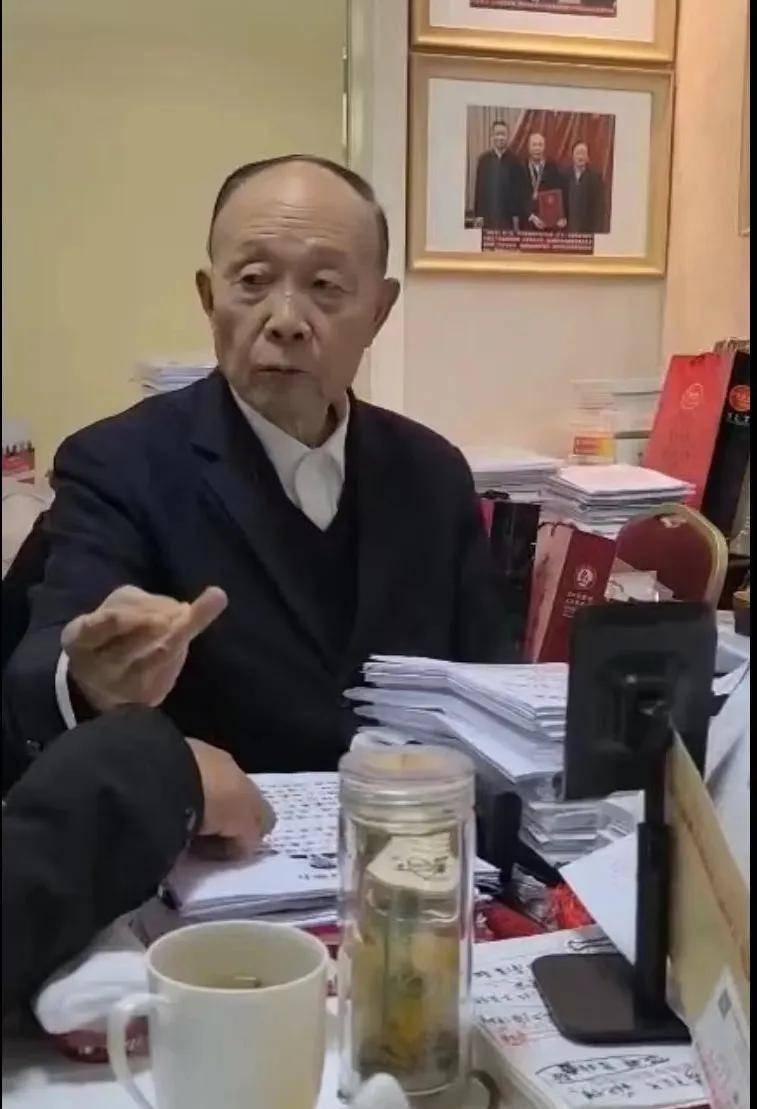

(图为秦振华接受本人采访)