傅山系明末清初声名最响的一位草书大师,尤以书学理论“四宁四毋”(“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁直率毋安排”)影响深远。刘海生生长在山西,自然会受到傅山书法艺术的影响,也形成了他的大气、豪迈、不拘绳墨的书法风格。近年来,随着他个人眼界的开阔和学养的增强,他的字不只是一味的豪纵,而是豪纵之中讲究线条的跌宕顿挫,字势结构的变化盈缩,这就使他的作品不仅气贯而且韵生,显得生动而不失庄重。要使作品达到这一境界,除了驾驭笔墨功力必须深厚以外,还须胸有浩荡之气,并且气贯始终,方能气贯长虹。刘海生作品以二王帖学为主流,习徐渭、傅山、赵之谦等诸家,参以魏碑、隶书笔意入行草,如风行水上,自然流畅,如疾风劲草、沉着痛快、大气磅礴,如跌石起落有序、劲健朴茂。

刘海生的行楷刚劲、下笔有力,写出来的字秀美圆润,风姿绰约。他的作品苍劲而极具力度美,字里行间一气呵成富有流畅性,端庄遒劲,刚健有力。不仅从中体现他乐观、不拘一格的个性,又可体现出他向往自由、天真烂漫的率真天性。他的楷书没有俗气,外表飘逸内涵倔强,正如他的为人。刘海生的行楷作品字有静气,如珠玉落盘,犹闻得落盘的脆响。用笔极讲究,没有信笔苟且,一点一画皆轻松地运于他的指腕。结字也往往是经典范式,不求奇怪以炫技他人。笔画之长短疏密,抑扬顿挫,提按转合,擒纵自如,完全随其心律与意趣自然生发。

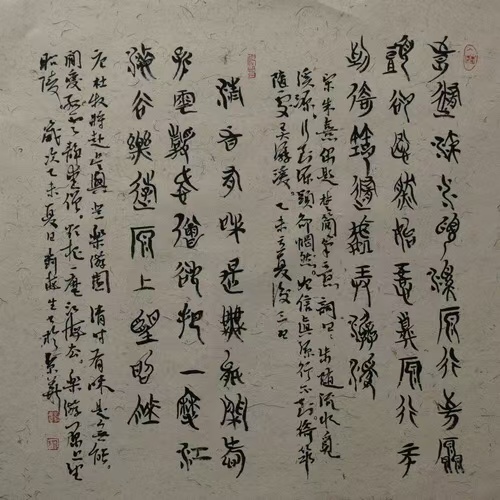

早在汉代,蔡邕《九势》就对点画线条作出了专门的研究,指出“藏头护尾,力在字中”, “点画势尽,力收之”。要求点画要深藏圭角,有往必收,有始有终,便于展示力度。刘海生的行书与隶书藏头护尾,不露圭角。中间行笔取涩势中锋,以使点画线条浑圆淳和,温而不柔,力含其中。刘海生的行书富于变化,又少浮滑,饱满圆实,浑厚圆润,侧锋作为中锋的补充和陪衬,更是锦上添花。渊源有自,永远是对书家的褒奖词,刘海生能够博涉多体、转益多师,在诸体皆备、诸体兼善的深厚功力基础上,熔铸隶书和行书创作,形成了具有个性鲜明的风格。他的行书最大特点是率意、气足,和对出规入矩的把握。他的行书结体奇倔险峻,纵横欹侧,错落有致;用笔忽轻忽重,疾涩相间;用墨忽湿忽枯,浓淡相宜;章法错综参差,险劲沉着,自然天成。作品以浓重焦渴之墨、风卷残云之笔,以圆转贯其气,以迟涩与流畅相辅成,以爽键与浑厚为一体,形成了险劲沉着,纵横跌宕的风格,具有超强的艺术感染力。刘海生的书法作品内容极其丰富,这种丰富既是其渊博学问和深刻人生体验的自然流露,也是他作为文人抒情或者说人文关怀的重要表现。刘海生书法艺术的雄强大气,为书界所共识,这是一种文化的雄强大气。

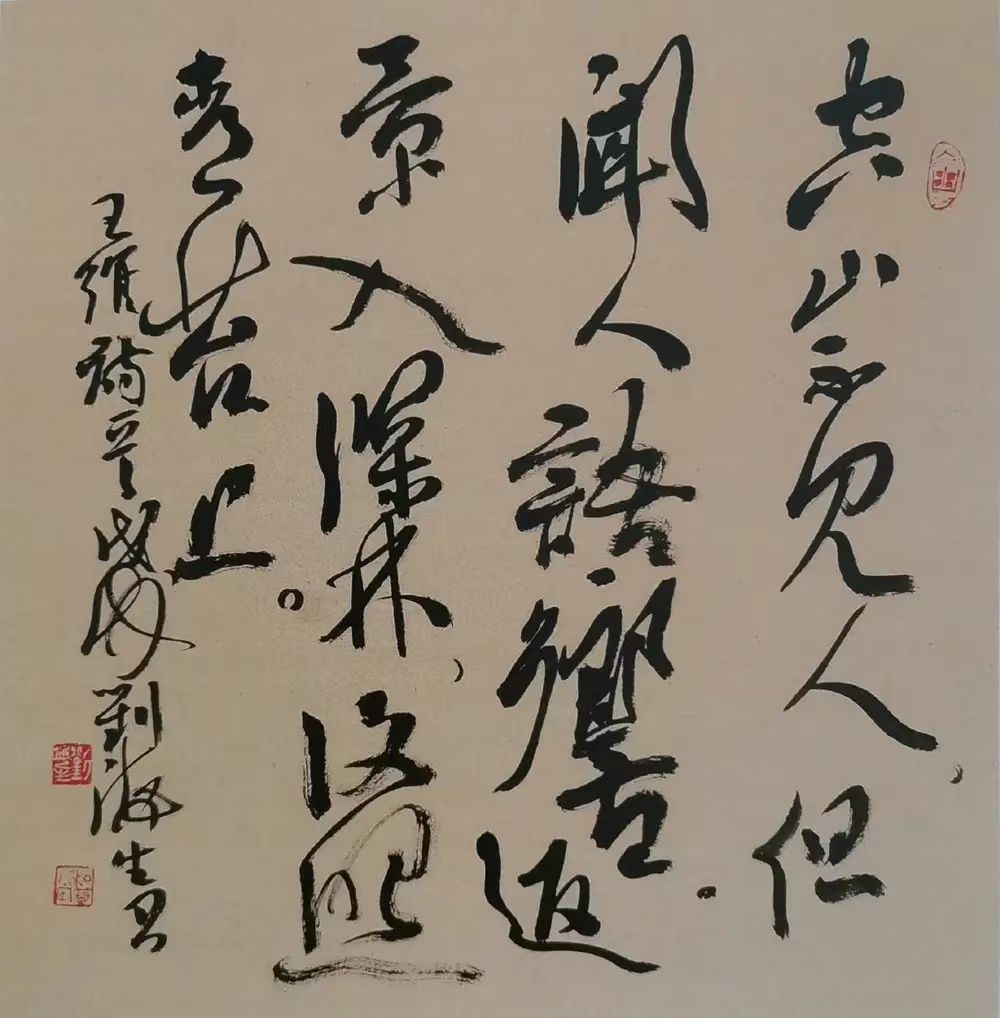

刘海生的草书创作浪漫而有意境,流畅而富有形态之美。清画家石溪认为线条要“不毛不厚”,“行处皆留,留处皆行”,刘海生的草书作品提按起伏,跌宕舒展,点画线条厚重,他为了避免结体的臃塞,强调横势,左右开张,在字形结构内留出了大量余白。而且将线条拉长,让每个字左右欹侧,动荡欲坠,行与行之间形成了支撑配合,字与字之间营造出了呼应关系,将分散的个体结合成一个整体。厚重的点画、开阔的结体、左右倾侧的造型,三者合一,形成了重、拙、大的书法作品风格。著名书法家林鹏先生曾评论刘海生草书作品“酣畅淋漓,沉着痛快,如长枪似大戟,欣然心性癫狂如痴如醉,气足神饱,张力十足”。

望之极简,入之弥深。性格开朗、热情奔放的刘海生同时也是一个冷静睿智的思考者,在热闹的书法局面中,他能够站在更高更远的空间来看当代,思考当代书界。在书法创作上,他高扬深入传统,甚至可以说是“古典主义者”;意与古会,化古为新,同时又能够跳出传统,做力主创新的“创新派”。“天行健君子以自强不息,地势坤君子以厚德载物。”相信,以刘海生的勤奋和智慧,未来他还将会取得更大的成就,也会创作出更多更好的书法作品。(王康)

刘海生简介:1960年生于山西夏县,先后结业于中国艺术研究院中国书法院研究生班,中央美术学院。现为中国书法家协会会员,中国藏语系高级佛学院专业书法指导老师。作品入选全国杏花杯书法篆刻作品展、全国第一、二届行草展、全国第二届正书大展、全国第四届书坛新人新作展等并获多个奖项。作品被人民日报、解放军报、中国文化报、人民政协报等国内数百家报刊予以介绍。